1月30日、31日で、鳥取県で開催された「森と自然の育ちと学びのフォーラム2024」に参加しました。

まず、1日目の30日は14時からの開催ということもあり、せっかくなので午前は山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館を見学しました。ここは、ユネスコ世界ジオパークにも認定されている場所です。残念ながら雪のため、海岸には行けませんでしたが、ダイオウイカの標本を始めてみることが出来ました。

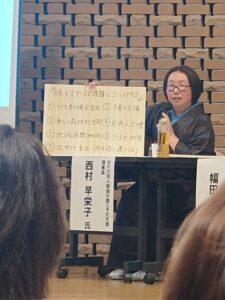

フォーラムは、パネルディスカッション、記念講演、3件の事例発表になります。

パネルディスカッションでは、森のようちえんは子どもの主体性を育むこと、森のようちえんを目的に移住し7割が定着していること、森のようちえんと小学校の学びとでギャップがある事など、の話がありました。なるほど、と思う話もあれば、そうだよね、と納得する話もあり、自然保育の現状が良くわかる内容でした。

次の記念講演では、島根大学の田中先生から、都市の若者がふるさと難民に陥っていることを始めて聞きました。正直、東京育ちの私や友人たちの世代では、全くそういう傾向はないため、疑問に思う所もありますが、今の若者はそうなんですね。

最後は3件の事例発表でした。上越教育大学大学院の山口先生からは、各県の自然保育の認証が伸び悩んでいるという話がありました。発表者からも、元から自然保育を行っている園にとっては、面倒な書類を作成してまでインセンティブが働かないとのこと。保育者の意識が変わるためにも普及は必要とのことですが、養成校でさえ自然保育はマイナーな事を考えると、なかなか難しいというのが正直なところでしょうか。

2日目は、前半は智頭町のまるたんぼう・すぎぼっくりを目的に移住した3名からのお話。その場にいた、奈良県の方のキッチンカーでの居酒屋の話に参加者の多くが食いつきました(苦笑)。その後、今回の一番の目的である森のようちえんの視察!かれこれ10年ぐらいは視察したいと思っていたのですが、遠いのでなかなか行く気になれなかったので、今回のフォーラムで視察できるとのことで参加しました。ただ、ずっと視察したいと思っていたまるたんぼうは希望叶わず、姉妹園のすぎぼっくりになりました。まるたんぼうよりはソフト、保護者との共同もあるとのことで、異なるものなのかなぁと思いきや、小さな登山家のような恰好、泥だらけになって森のなかで遊ぶ子どもを見れば、ソフトもハードも関係なかったです。大事なのは、子どもが自らどのような遊びをして、どのような会話が生まれて、何を感じているのか。これまでも自然が豊かな園は視察したことがありますが、森のようちえんはそれとは明らかに異なります。特に、これを危ないという保護者は多そうだし、子どもの安全に相当気を使う園・保育者にとっては理解しがたいものかもしれません。

実際に森のようちえんを目的に移住者が増えているとのことで、過疎高齢に悩む自治体からの視察もあるようですが、現場の保育者や養成校の学生が興味がないこともあり普及にはまだ時間がかかりそうです。