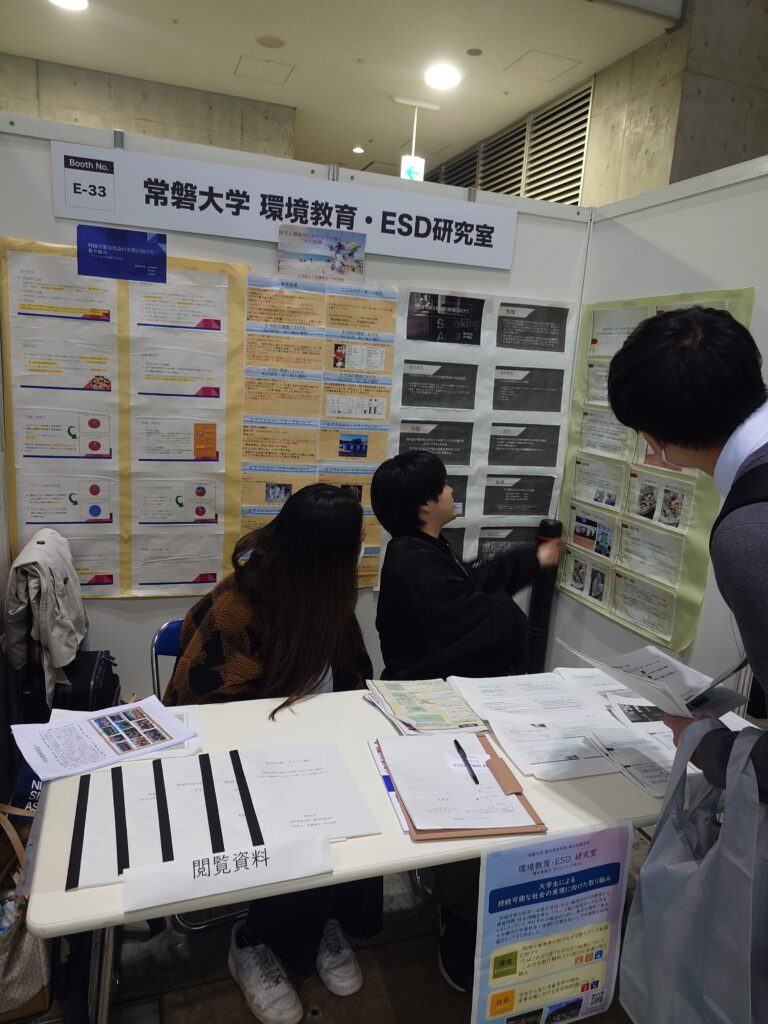

櫃本ゼミの3年生は、1年間を通して、グループに分かれてアクション・リサーチをもとにした論文執筆をしており、その発表の場として東京ビッグサイトで行われるエコプロ2024に出展しました。

12月4日~6日の3日間開催で、今年は63,303人が訪れたようです。

エコプロ| 企業のSDGsの取り組みを学生や企業に直接PRできる大規模環境展示会

エコプロには、自治体、企業、NPO、大学等、様々な団体が出展しており、様々な方々に自分たちの発表をしたり、企業の環境の取組を見て、刺激になったようです。この出展のために、大学内でごみ箱を設置したりポスターを掲示したり、あるいは阿字ヶ浦海岸でごみ箱を設置したり、などを行っています。

今年の論文テーマ

- 「持続可能な社会の実現に向けた取り組み~阿字ヶ浦海岸におけるポイ捨てゴミの削減に向けて」(O.H.・S.S.・N.M.)

- 「持続可能な社会の実現に向けた取り組み~たばこのポイ捨てとポスター効果について」(G.T.・T.M.)

- 「持続可能な社会の実現に向けた取り組み~ごみの分別行動向上に向けた改善と取り組み」(K.H.・S.H.・M.S.)

- 「持続可能な社会の実現に向けた取り組み~学生から見た児童虐待の現状」(K.N.・K.R.・M.Y.)

- 「持続可能な社会の実現に向けた取り組み~家事労働に対する社会的認識について」(K.A.・O.A.)

分別ごみ箱と家事労働のポスターは、学園祭で設置や展示を行いました。

以下、学生のレポートの抜粋です。

「今回のエコプロの展示会では、様々な人と意見交換をすることでコミュニケーション能力を身につけることができた。出展の店番をしている際、一般の人はもちろん、企業関係の人や大学の教授など多岐にわたる職業の人が訪れた。それらの方々に私たちの研究の成果を知ってもらうためにわかりやすい説明、意見の交換を行った。訪れた方は意外と積極的に研究について話を聞いてくれる人が多く、また、それらの研究に対する助言やアドバイスをしてくれる人などもいた。そうした中で、さらに私たちの研究の成果について説明する力がつき、自信を持って意見の交換を行うことができた。今までゼミの中でも発表や意見交換を行う機会はあったが、今回の展示会でさらにコミュニケーション能力を磨くことができたと自負している。」

「自分たちが今回行ったアクションリサーチなどの研究が意外といろんな人に興味を持ってもらえたことが驚きであった。今回アクションリサーチや論文などを書くのは初めてのため、アクションリサーチなどで苦労したが、櫃本先生の力を借りながら、無事にエコプロに展示することができた。実際、エコプロの会場では想像以上に多くの企業や大学、研究機関が出展しており規模の大きさに驚いた。」

「3年生のはじめから自分達がどの様な論文を作りたいのか、そしてどの様な研究を行うのかどこで行うのかなどを念入りに考え、作製した論文を東京ビックサイトで発表した際、最初は上手く話す事が出来ないと考えていたが、自分達が最初から考え研究も行ったこともあり他大学、来場者、企業側にも自信を持って発表し資料を配付することができ自分のなかでとても成長できたと感じた。茨城県から来場した方も多く見られ、論文のお話だけでなく世間話を交えることでコミュニケーション力も身に付ける事ができた。今回のことを経験したことで、グループで行うことでのチームワークの大切さを知る事だけでなく、就活の面接で自身を持って学業で頑張ったことを言える話題ができたと考える。」

「自分たちで作成した研究資料であったが、人に説明することが難しいと感じた。全国から訪れる人が多かったため研究した阿字ヶ浦海岸を知らない人が多かったり、短い時間で説明する事がこんなにも難しいものだとは思っていなかった。短く端的に内容を説明する為には研究内容を深く理解してないと出来ないことだと実感した。興味を持ち話を聞きに来てくれた方々が多く感じた事と、質問をしてくださったり研究内容を褒めてくださる方がいたため、研究と会場での説明にやりがいをとても感じることが出来た。」

「初めてこのような展示会に参加したのでとてもいい経験でした。参加するにあたって自分たちのアクションリサーチの結果などをパワポにまとめ模造紙に貼って説明を行ないました。私たちは模造紙の近くで説明できるから見えたのですが、実際にお客様の目線で立ってみた時にパワポの資料の文字を大きく設定したと思っていましたがお客様の目線で見るととても小さく感じました。また、パワポに貼った写真も小さく見えてしまい何を表しているのか、何を示しているのかがわかりにくいものになってしまいました。お客様が「どのような調査をしたの?」と聞いてくださったときに自分たちで行った研究についてはうまく話すことができ要約などもして話すことができたのですが、ほかのグループのことについて聞かれた時などに言葉が詰まってしまったりうまく答えられなかったりすることがあったのでもう少しほかのグループの研究もしっかり内容を把握できていたら説明できたと反省点もあります。」

「展示は他の企業や大学と比べるとシンプルな飾りになったのだが、多くの方が立ち寄ってくれて話を聞いてくれた。最初の方は、うまく説明することができず、論文やパワーポイントに書いてあることを読むことしかできなかったのだが、三人目くらいからは、緊張もなくなり、自分たちがこれまでにやってきた研究やその目的などを自分の言葉で説明することができた。しかし、1つ反省点があるとすれば、自分たち以外のメンバーの研究論文について聞かれた時、詳しく説明することができなかったことである。」

「私は、今回初めてエコプロダクツに出展してみて、自分たちのやってきたことはかなりハイレベルであったことを実感すると共に、見る側の目線に立った展示の工夫や行動が重要だと感じた。ブースにいた際、前を通る方に視線を向けても素通りする人が多く見受けられたが、茨城関係者にはブース名から興味をもって見て下さった人が多くいた。一部の人から、研究論文や資料を褒めていただいたことにより、自分たちの研究論文が認められた安心感や達成感を得られた。しかし、改善すべき所も分かった。最も人の目につくブースの壁にパワーポイント資料を貼るだけではインパクトに欠けるため、色ペンで自分たちが伝えたい言葉を書いたpopを足すことでより一層人の目を引きやすくなると思われる。また、来訪者が通る際には大きな声で声掛けをすること見に来てくださった場合には立って説明するなど相手方に配慮した行動などを積極的に行っていれば、更なる集客を得られたのではないかと考える。したがって、数多くの来訪者に自分たちの行った成果を伝えるためには、見に来て下さる人々の目線に立った展示の工夫や行動をすることが重要であり、今後の生活で意識していきたい。」

「東京ビックサイトには初めて行きましたがとても広い会場で驚きました。大学、教育機関のコーナーは写真で見るよりも思いのほか狭く、ブースに来てくれる人は茨城県の出身の人が多かったです。また、阿字ヶ浦を知っている人や常磐大学の「常磐」の漢字を見て、「常磐線のとこ?」や「常磐(じょうばん)大学」と間違えて呼ばれたりと常磐線の影響は大きいと思いました。先生が言っていた通りゴミ問題関連の論文が人気でした。どんな活動をしたのかなどの質問をされたり、パワポの資料を持っていく人も多かったです。私たちの研究テーマである「家事労働」については、主婦の人からの共感もある一方、男性からの意見も色々聞けることができました。話を聞いた既婚者の男性は、出来ることは率先して家事をすると言っていました。このように率先してやってくれる男性が増えればいいなと思いました。様々な企業が環境問題やSDGsに取り組み、社会課題解決に向けた最新の情報や技術、製品に触れ、学ぶことのできる貴重な経験となりました。」

「活動の感想としては、正直思っていたよりも楽しかった。というのも、想像以上に私たちの活動に興味を持って話を聞きに来る人々がいたからである。最初は、あまり聞きに来る人もいないのではや聞いてもいい反応は得られないと思っていた。しかしそうではなかった。聞きに来る人は、大学生から高齢者とさまざまであったが、私たちの話をしっかりと聞いてくれ聞くだけではなく質問までもいただいた。」

「1人の男性の方がブースに来た時に、私が児童虐待をテーマに論文を書いたと話をすると、男性が「児童虐待の現状を考えたことがない」とおっしゃっていて、「今日初めて関心を持つことが出来た」と話していた部分から、環境に関心があまりなくても声掛けを行うと、見ていってくれたので、これを機会に環境にも興味を持ってくれればいいと感じた。私たちのグループ論文の課題であげていた、「より広い層への認知拡大」が東京ビックサイトを通して、行えたのではないかと考える。」

このように、研究内容だけでなく、発表・展示の仕方など、様々な事を学んだようです。ぜひ、来年の卒論を期待したいです。